Le 17 mai 1930, la France adressait aux 26 États européens membres de la Société des Nations un « mémorandum sur l’organisation d’un régime d’union fédérale européenne ». Ce texte, premier plan d’organisation du vieux continent jamais proposé officiellement par un gouvernement européen, était la traduction concrète de l’appel lancé le 5 septembre précédent, à la tribune de la SDN à Genève, par Aristide Briand, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, en faveur de l’établissement d’une « sorte de lien fédéral » entre les peuples européens. L’idée ayant alors été favorablement accueillie par les délégués européens, Briand avait confié à son chef de cabinet, en même temps directeur des Affaires politiques et commerciales du Quai d’Orsay, le soin de rédiger un document précisant les points essentiels sur lesquels devait porter son projet d’union européenne : Alexis Léger, plus connu sous le nom de Saint-John-Perse, s’acquitta de cette tâche au printemps 1930, non sans avoir tenu compte des différents points de vue en présence au sein du ministère.

Le mémorandum français, texte relativement court, utilisait une terminologie volontairement imprécise et contradictoire, parlant à la fois de «fédération», d’«union», d’«association» ou encore de «communauté européenne», tout en affirmant le plus strict respect de la «souveraineté absolue et de l’entière indépendance politique» des nations européennes. Il prévoyait la signature d’un «pacte d’ordre général» par lequel les États membres s’engageraient à tenir des réunions périodiques ou extraordinaires « pour examiner en commun toutes questions susceptibles d’intéresser au premier chef la communauté des peuples européens ». Le mécanisme institutionnel de cette « union européenne », qui devait prendre place dans le cadre de la Société des Nations, consisterait en une « conférence européenne » composée des représentants de tous les gouvernements européens membres de la SDN, un « comité politique permanent » (exécutif européen) et un secrétariat. Si les problèmes économiques se trouvaient explicitement subordonnés aux problèmes politiques, le mémorandum français envisageait néanmoins, de manière assez prophétique, « l’établissement d’un marché commun pour l’élévation au maximum du niveau de bien-être humain sur l’ensemble des territoires de la Communauté européenne », formulation qui n’est pas sans rappeler celle utilisée, en 1957, par le traité de Rome créant la Communauté économique européenne…

Cette initiative française, endossée par le très populaire Aristide Briand, alors âgé de 68 ans et à l’apogée de sa carrière de « pèlerin de la paix », couronnée quatre ans plus tôt par le prix Nobel de la paix, avait-elle quelque chance d’aboutir ? Elle était certes portée par un puissant courant pro-européen qui recueillait depuis la seconde moitié des années 1920 le soutien d’une partie notable des élites intellectuelles, politiques et économiques. Dans l’esprit du ministre français des Affaires étrangères, elle était aussi un moyen de palier les insuffisances de la sécurité collective, en s’efforçant notamment d’encadrer le révisionnisme allemand dans une structure européenne.

Or Briand joua de malchance. Entre sa proposition de septembre 1929 et le mémorandum de mai 1930, le contexte international changea radicalement : le ministre allemand des Affaires étrangères, Gustav Stresemann, avec lequel il avait entamé depuis 1925 un fragile rapprochement, mourut en octobre 1929, et on allait assister avec ses successeurs à un durcissement de la politique allemande à l’égard de la France. Quelques semaines plus tard, c’était une violente crise boursière qui frappait Wall Street et qui allait profondément modifier les rapports économiques internationaux, entraînant un réflexe général de repli national. Tout cela joua incontestablement dans le positionnement plutôt négatif que les gouvernements européens adoptèrent au sujet du projet français. Les réponses des 26 gouvernements européens arrivées au Quai d’Orsay à l’été 1930, tout en reconnaissant la nécessité d’une coordination européenne, avançaient une série d’objections, relatives notamment au mécanisme institutionnel prévu qui risquait de nuire à la SDN, ou à la subordination de l’économique au politique. Pour sa part, l’Allemagne voyait dans le projet le moyen pour la France de maintenir le statu quo territorial et sa suprématie en Europe, et c’est pourquoi elle envisagea dès lors « un enterrement de première classe pour l’action de Briand ». Quant aux Britanniques, ils donnaient à ce moment la priorité à leur empire et s’inquiétaient des menaces que le projet français faisait peser sur la Société des Nations, institution au sein de laquelle ils occupaient un rôle prédominant.

Le plan français constitua néanmoins, en septembre 1930, le sujet principal des séances plénières de l’Assemblée de la SDN, qui décida finalement de créer une modeste « Commission d'étude pour l'Union européenne » chargée d’analyser les modalités de la coopération européenne. La présidence en fut naturellement confiée à Aristide Briand. La Commission tint cinq sessions de 1930 à 1932, abordant notamment les problèmes liés à la crise, et invitant la Turquie et l’URSS, alors non membres de la SDN, à se joindre à ses travaux. Mais Aristide Briand, physiquement épuisé, ne parvint pas à s’engager aussi pleinement que nécessaire dans la vie de cette commission et elle cessa de se réunir dès 1932. Le rêve européen d’Aristide Briand avait vécu.

Mais par cette première tentative d’unification européenne, la France s’affirmait déjà comme le principal moteur de la construction européenne, un rôle qu’elle allait retrouver au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D’ailleurs, près de 20 ans jour pour jour après le mémorandum Briand, le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, ne faisait-il pas explicitement allusion, lors de sa célèbre déclaration du 9 mai 1950, à l’œuvre de son lointain prédécesseur, en déclarant : « En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d’une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix »…

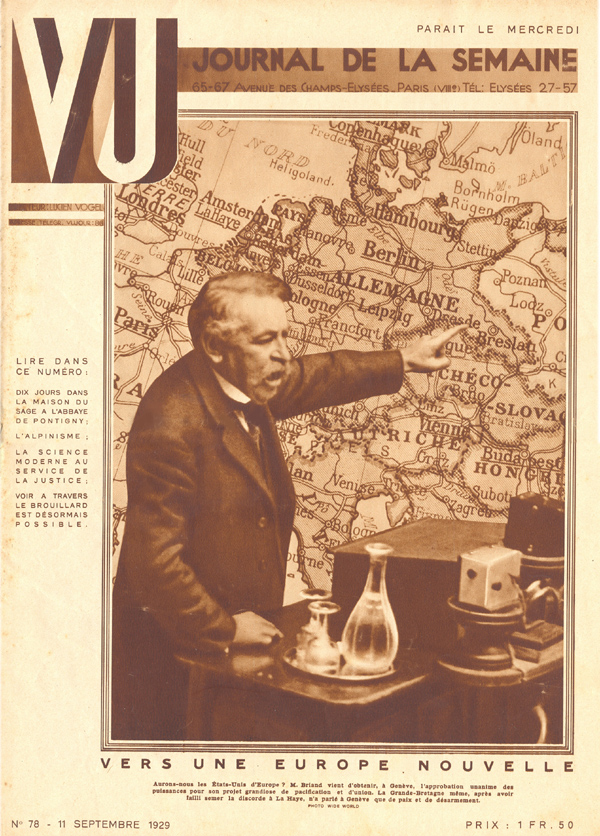

Le 11 septembre 1929, quelques jours après le discours prononcé à Genève devant la Société des Nations - par lequel Aristide Briand avait proposé la création entre les peuples européens d'une "sorte de lien fédéral" - le magazine VU fait sa couverture sur le ministre français des Affaires étrangères avec ce photomontage et titre : "Vers une Europe Nouvelle".

_small.jpg)

Le 26 septembre 1931, à l'occasion de la XIIe assemblée générale de la Société des Nations, Le Rire publie un numéro spécial intitulé "Le testament de Genève", richement illustré par les célèbres caricaturistes Derso et Kelen. On peut notamment voir en dernière page de ce N° cette caricature d'Aristide Briand, nouveau Moïse, conduisant les principaux délégués de la SDN vers la "terre promise", les Etats-Unis d'Europe.